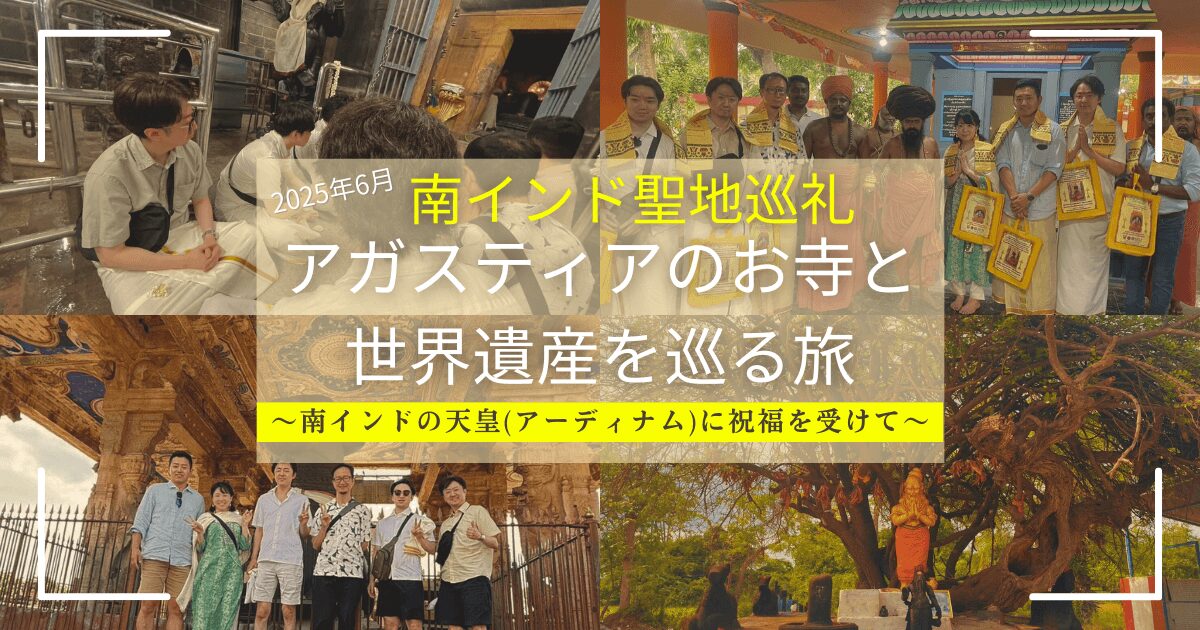

去年、私は思い切って独立して、アガスティアの葉の主催を始めました。そして今回、初めて皆さんと一緒にインドへ行くという旅が実現しました。

この旅は、「アガスティアの葉」で出会ったご縁から生まれました。

正直、インドって、ちょっと足を踏み入れにくいと感じる方も多いと思います。実際、今回ご一緒した皆さんも、最初はびびっているようでした(笑)

でもだからこそ、私たち日本人がもっている“インドのイメージ”とはまた違った、アガスティアの聖者が長く暮らしていた「タミルナードゥ州」のことをちゃんと伝えたいと思いました。

私にとって8回目となる今回の旅のテーマは「修行」ではありません。

一番大事に考えていたのは、

参加者の皆さんに

「タミルという文化や人々を、好きになってもらうこと」

「自分の中にも“神さま”がいるって、気づいてもらうこと」

旅の終わりには、参加者のみなさんが「本当に楽しい旅でした。」「また行きたい」と言ってくれて、さらには想像以上のご感想を頂き、それらの言葉に、すべてが報われたような気持ちになりました。

『神を「ともに生きる存在」と感じた』

『神様は自分の中にいる』

『神と同化している様な不思議な体験をした』

『外部で起きている色々なことに左右されずに人生を自分主体で作っていきたい』

『なんか悟ったというか、帰国後小さなことが気にならなくなった』…

そんな素敵なことをこの旅で感じて下さり、一緒に旅を楽しんでくれた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

このブログでは、そんな今回の旅を、思い出とともに振り返ってみたいと思います。

インドって、実はこんなにもあたたかくて、奥深くて、面白いんだって、少しでも伝わったら嬉しいです。

アガスティア聖者が歩んだ地をたどる

アガスティアの葉を通して見えてくる未来。

でもその背景には、アガスティアという聖者がどんな場所に居て、どんな風に神を祈り、神とつながっていたのかということを肌で感じることには、大きな意味があると思いました。

そのため、今回の旅では、そんなアガスティア聖者にゆかりのある4つの寺院をメインで訪れました。

どの場所にも、アガスティア聖者の足跡がある場所です。

Sri Agatheeswarar Temple(T.Nagar近郊)

T.Nagar地区にあり、建てられて未だ新しい少し小さめのお寺。

建てられたのは1940年ごろと、比較的新しい寺院なのですが、

実はもともと、アガスティアの葉のリーディングを行っていた先生のご自宅の敷地から始まったそうです。

そこにまず、アガスティア聖者と奥様・ロバームドラ女神の小さな祠が建てられ、

それが周りの人たちの祈りによって少しずつ広がり、今のような形になったのだとか。

アガスティア聖者、奥さんのロバームトラ、ムルガン神、シヴァリンガムへアビシェーカム(神への沐浴儀式)を行いました。

Arulmigu Sri Agatheeswarar Temple

ひとつ前のお寺とは一転して、こちらは1000年以上の歴史を誇る由緒ある寺院で、タミルナードゥで古くからあるドラヴィダ様式の建築で作られたお寺です。その素晴らしい外装は工事中…

アガスティア聖者が腹痛に苦しみ、この寺に礼拝したことで癒されたという伝説があり、それ以降「癒しのお寺」として信仰されています。

また、ヴァタピーとイルヴァラという兄弟の悪魔を、アガスティアがここで封じたとの伝説も残ります。

ナヴァグラハ(九惑星)の祠があり、とくに土星と火星にゆかりがあるスポットとして知られています。今回は土星と火星の星の位置の影響を受けている方々がいたので、こちらでもアビシェーカムの儀式を行いました。

こちらの寺院では、プラサード(お供物)を配ることもさせて頂きました。

「給食当番みたい」と言われながら…

プラサードを配る行為にもいろんな意味があります。

① 「奉仕」としての行為

自分自身を“神のしもべ”として捧げる行い。

エゴや見返りを手放して働くことが、内なる浄化や自己超越につながる。

② 「祝福の通路」になる体験

神に捧げられた食べ物(プラサード)には、神のエネルギーが宿ると信じられている。

それを他者に手渡すという行為は、自分が“祝福を通す橋渡し”となること。

受け取る人にも、自分自身にも恩恵が流れていく。

③ 「受け取る人」に心を向ける謙虚な実践

「私は与えている」ではなく、「神の恵みがこの人に届きますように」と祈る気持ちで渡す。

“他者の幸せが自分の幸せ”という感覚を育てる、スピリチュアル的な謙虚さの訓練。

Thaan Thoondri Eswarar & RanaPathira Kaalikambal Temple

チェンナイとポンディシェリのちょうど中間くらい、緑が多い場所に、この寺院はあります。

驚くべきことに、このお寺の起源は約6500年前とも言われています。

今も、自然に現れたとされる“砂のリンガム”が大切に祀られています。

残念ながら、今ではそのシヴァリンガムがにカバーがはめられているので砂のリンガムを直接見ることはできません。

ここでは、アガスティア聖者が、ヒマラヤで行われていたシヴァ神とパールヴァティ女神の結婚式の様子を、このお寺の木のそばで“見た”とされています。

お寺にはもうひとつ、ユニークなものが祀られています。

なんと、約1000年前に“牛の乳房から生まれた”と伝えられる法螺貝です。

その法螺貝には、今もアビシェーカム(神への沐浴儀式)が行われました。

気温は高く、前日の雨の影響で、祠の中は停電中。扇風機もエアコンもない状態で、

中はもう、完全にサウナ状態でした。

男性陣は上裸で、気合いが入った姿でした(笑)

そんな中で行われたアビシェーカム(神さまへの沐浴儀式)は、

汗というより、自分の内側の何かも一緒に洗い流されていたのかもしれません。

アビシェーカムが終わって祠の外に出ると、

外の気温もすっかり下がっていて、涼しい風が吹き、

みんなで思わず口にしたのは

「整った~~!!」

そしてそのあと、もう一度ヤーガに戻ったとき

さっきまでの疲れや汗がすーっと引いていくような、

“何かが抜けた”ような、不思議な感覚でした。

Arulmigu Perumber Kandigai Murugan Temple

最後に訪れたのが、上記のお寺からすぐの場所、丘の上にあるムルガン神を祀るお寺です。

この地は、アガスティア聖者がムルガン神からダルシャナ(祝福)を受け取ったと伝えられています。

ムルガン神は「戦いの神」として知られていて、

悪を倒したあと、この場所で静かに休んだというお話が残っています。

景色も良く、落ち着いたお寺で

ヤーガの後の私たちにも、どこか静けさを与えてくれるようなお寺でした。

タミルナードゥの世界遺産

マハーバリプラム(Mahabalipuram)

チェンナイから車で2時間ほど。海沿いの町、マハーバリプラム(Mahabalipuram)

この場所は、ユネスコ世界遺産にも登録されている、南インドの聖地。

カンチプラム(Kanchipuram)を都としたパッラヴァ朝(7〜8世紀)の港町として栄え、インド洋を越えて東南アジアや中国とも交易が行われていたそうです。

この小さな町に点在する遺跡たちは、ただ古いものというだけでなく、神々の物語とのつながりなど不思議な歴史のある場所でした。炎天下の中暑過ぎましたが…

海岸寺院(Shore Temple)

建てられたのは7〜8世紀頃、パッラヴァ朝の王・ナラシンハヴァルマン2世の時代とされています。

この地にはかつて「セブン・パゴダズ」と呼ばれる7つの海辺の寺院群があったそうですが、

現在地上に残るのはこの1つのみ。他の6つは津波や高潮で海に沈んだと言われています。

今ではスキューバダイビングでその一部を見ることもできるとか。

寺院の内部には、シヴァリンガムが祀られていますが、このリンガムは海に向かって設置されており、灯台のような役割を果たしていたとも考えられています。

さらに、ここではブラフマー(創造の神)・ヴィシュヌ(維持・繁栄の神)・シヴァ(破壊と再生の神)というトリムルティ(三神一体)が

一つの聖地に祀られており、まさに「創造 → 維持 → 破壊 → 再生」という宇宙の循環を象徴する場所と言われています。

アルジュナの苦行

海岸寺院から少し内陸に歩いていくと、突然現れるのが、

高さ12メートル・幅30メートルの巨大な岩壁彫刻、通称「アルジュナの苦行」。

インド最大級とも言われるこの岩壁には、

『マハーバーラタ』の英雄・アルジュナが苦行する姿や、

神々・動物たち・聖人など、大小数百の彫刻がひしめいています。

岩がちょうど真ん中で割れているのですが、

その割れ目は「聖なるガンジス川が天から流れ落ちる流れ」とも解釈されているそうです。

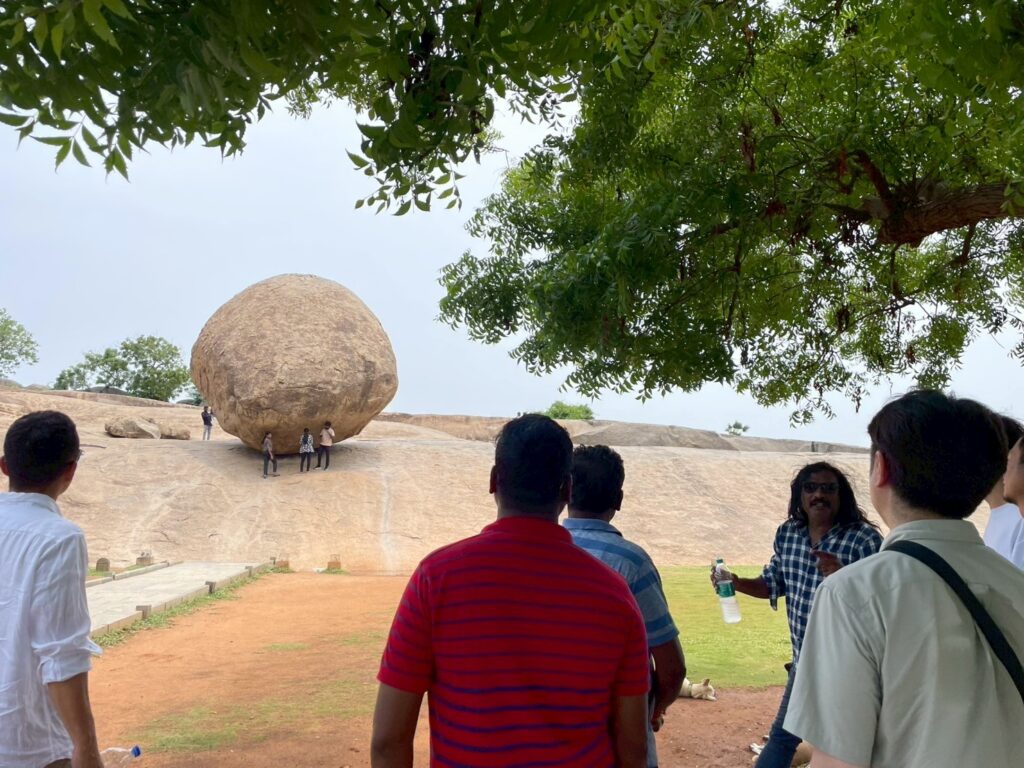

クリシュナのバター玉(Butter Ball)

もうひとつ外せないのがこの巨大な不思議石、通称「クリシュナのバター玉(Butter Ball)」。

直径5メートルほどの丸い岩が、まるで坂の上に“ポトン”と置かれたかのように、絶妙なバランスで止まっているんです。

しかもこの岩、7頭の象で引っ張っても、英国兵が押しても、ビクともしなかったという伝説も。

子ども時代のクリシュナがバター玉を隠し持っていたという神話にちなんでこの名前がついたそうですが、

実際に見ると「どうして落ちないの!?」とびっくりします。

ファイブ・ラタ(Five Rathas)

最後に訪れたのが、「ファイブ・ラタ(五つの戦車=神殿)」と呼ばれる場所。

岩を彫り込んで造られたこれらの神殿は、なんと一枚岩から彫り出されたもの!

それぞれ、マハーバーラタに登場する五人の兄弟(パーンダヴァ)と一人の妻(ドラウパディー)にちなんだの名前がつけられており、建築のスタイルも微妙に違いがあります。

ブリハディスワラ寺院(Brihadeeswara Temple)

ブリハディスワラ寺院は、1987年にユネスコ世界遺産「偉大な生きたチョーラ寺院群」として登録されました。紀元1010年に建てられたにもかかわらず、今もなお礼拝や年間祭事が続く寺院として、マハーバルプラムとは違った形で世界的に高く評価されています。

南インドのチョーラ朝を最盛期に導いた王・ラージャラージャ1世によって、わずか約5年で造られたと言われています。

この王は、単なる建築好きな王様ではなく、インドからスリランカ、タイ、カンボジア、ベトナムにまで影響を広げました。ヒンドゥー寺院建築やサンスクリット文化、神話やアートを東南アジアへと届けた存在でした。

寺院の造り

このお寺は、接着剤も鉄の支柱も一切使わず、

石と石の組み合わせだけで千年以上も崩れずに立ち続けています。

さらに、高さ約66メートルの塔のてっぺんにある、重さ80トンの石の丸屋根。

これを当時、人々は6キロ以上の傾斜道を作り、砂や土で道をならし、丸太とロープで人力だけで引き上げたと伝えられています。

しかも、寺院に使われた石は、南インドではなく、北部(デカン高原)から運ばれたそうです。

寺院の前には、シヴァ神の乗り物であるナンディ(神聖な牛)がどっしりと構えています。

高さ約4メートル、長さ6メートルという一枚岩から彫られたインド最大級のナンディ像です。

“南インドの天皇”ダルマプラム・アーディーナムの祝福

今回の巡礼で、私たちは特別なご縁をいただき、

“南インドの天皇”とも呼ばれるスピリチュアル的な王である、ダルマプラム・アーディーナム(Dharmapuram Aadheenam/தருமபுரம் ஆதீனம்)へお会いする場をいただきました。

アーディナムとは?

アーディーナム(Aadheenam/ஆதீனம்)とは、主に南インドのタミル地方で使われる言葉で、

シヴァ派(シヴァ神を宇宙の最高原理とする南インド発祥の古典的な哲学)に基づく霊的な修行僧団/宗教組織を意味します。

ダルマプラム・アーディーナムは、16世紀に創設され、現在は27代目のスリー・マシラマニ・デーシカ・ニャーナサンバンダ・スワミガル(Sri Masilamani Desika Gnanasambanda Swamigal)がその座を継承しています。

南インド・タミルナードゥ州を中心に、27のシヴァ寺院を統括し、

シャイヴァ・シッダーンタ(Shaiva Siddhanta;シヴァ神を宇宙の最高原理とする南インド発祥の古典的な哲学)に基づく伝統を今も守り伝えています。

その広い敷地内には、サマディ寺院(歴代のグルを祀る場)だけでなく、

ヴェーダ(聖典)を学ぶための学校・僧院・一般参拝者のための施設なども整備されていました。

面会エピソード

私たちが訪れた2025年6月12日は、まさにそのサマディ寺院のクンバ・アビシェーカム(寺院の“再生”を祝う特別な儀式)の最終日でした。

何百年も続く伝統の中でも、クンバ・アビシェーカムは特別なタイミング。

その日に立ち会えたことは、偶然というよりも、“導かれた”としか思えない出来事でした。

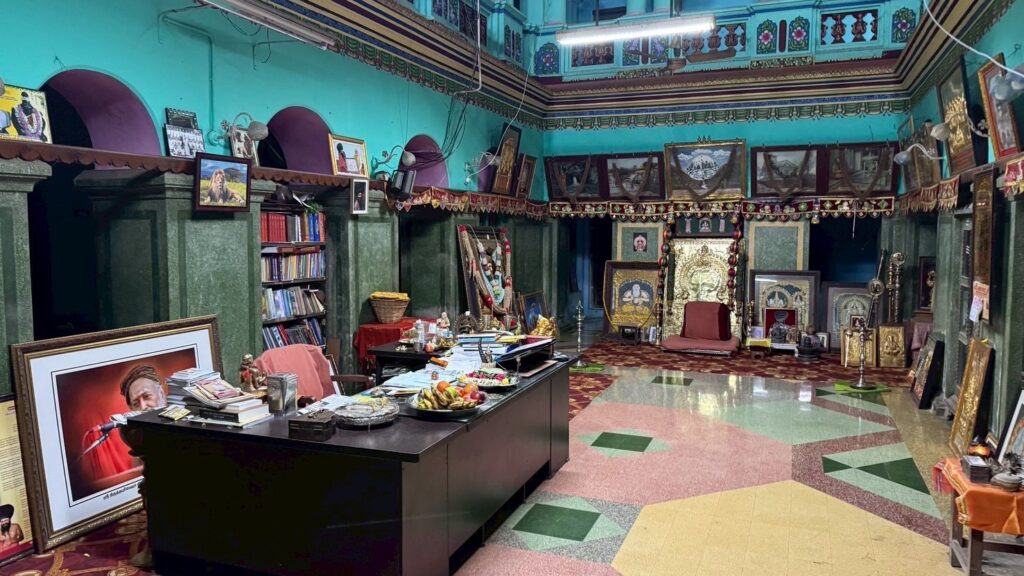

最初にご案内いただいたのは、アーディナムの事務所のような場所。

そこから敷地内の寺院へ移動し、ちょうど行われていたヤーガ(火の儀式)を見学させていただきました。

しばらくして、アーディナムが到着され、

少し緊張感のある落ち着いた空気の中でプージャ(礼拝)が始まりました。

儀式の終盤、私たちはアーディナムから祝福をいただきました。

この瞬間、ひとりひとりが心の奥で、様々なことを感じてくれていました。

この旅の意味

今回の聖なる旅を通して、私、そして皆がいちばん感じてくれたのは、

「神は外側ではなく、自分の内側にいた」ということでした。

旅の途中で出会った聖地や人々、

受け取った祝福、

全てが最良のタイミングで

“内なるアガスティア”に導かれている感覚がずっとありました。

だからこそ、旅を終えて今、

「ここから自分はどう生きていきたいか?」

「どんな“在り方”でこの人生を歩んでいきたいか?」を、

あらためて問い直さなければと思っています。

旅は終わりましたが、また何か次の章が始まったような気がしています。